組合概要

| 組合名 | 三島市外五ヶ市町箱根山組合 | 三島市外三ヶ市町箱根山林組合 |

|---|---|---|

| 組合設立日 | 明治13年2月4日 | 明治23年3月31日 |

| 組合所在地 | 静岡県三島市北田町4-47(三島市役所内) ※事務所は三島市中央町5-5(三島市役所中央町別館4階) |

|

| 組合管理者 | 三島市長 | |

| 構成市町 | 三島市・裾野市・伊豆の国市・ 清水町・長泉町・函南町 |

三島市・裾野市・清水町・長泉町 |

| 組合議員 | 全24名 三島市13名・裾野市1名・ 伊豆の国市1名・ 清水町4名・長泉町1名・函南町4名 |

全12名 三島市6名・裾野市1名・ 清水町4名・長泉町1名 |

| 定例会 | 年2回(2月・10月) | 年2回(2月・10月) |

箱根山組合とは

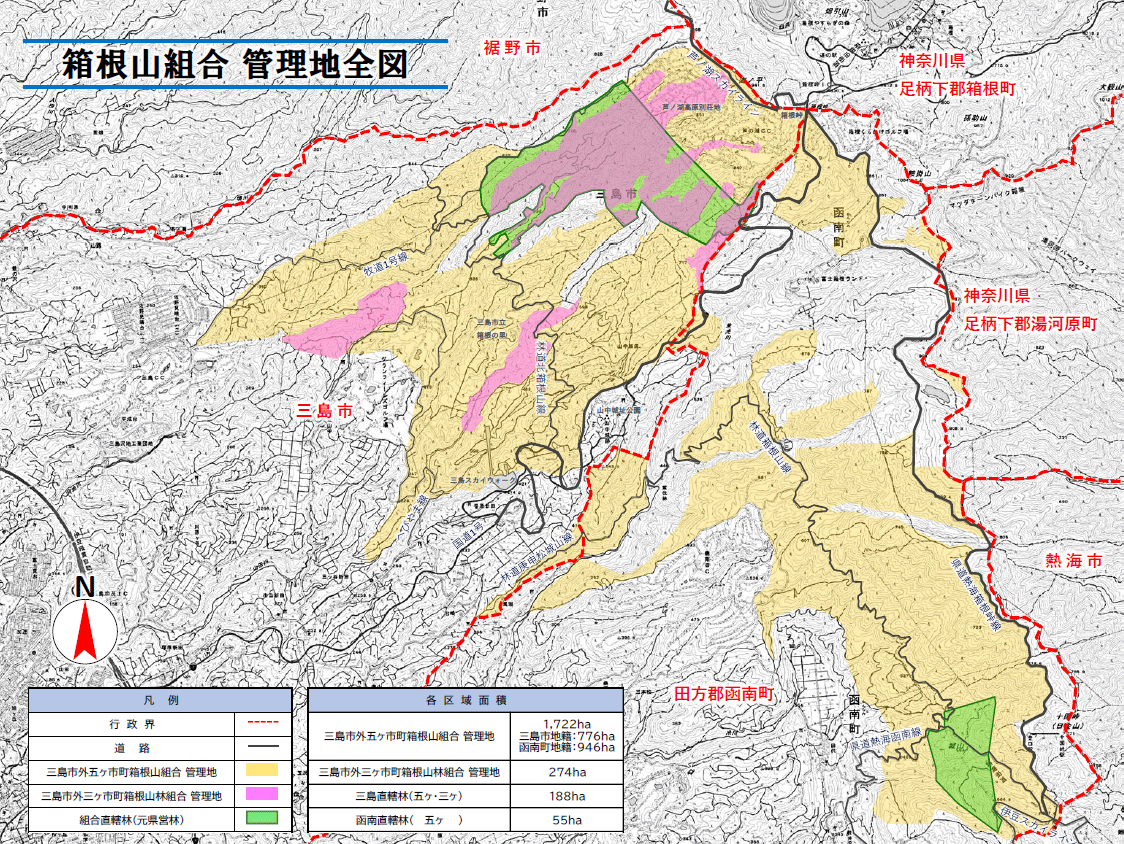

当組合は権利地区の財産(土地)を管理する三島市外五ヶ市町箱根山組合と三島市外三ヶ市町箱根山林組合という2つの一部事務組合の総称であり、箱根西麓の内、三島市と函南町にまたがる約2,000haの土地を管理しております。管理地内では主に造林を目的とした地元権利者への貸付の他、ゴルフ場や別荘地等の観光を目的とした法人への貸付、また、組合直轄林において、広葉樹林化整備や渓畔林整備、長伐期林整備等、区域別の森づくり事業を進めております。

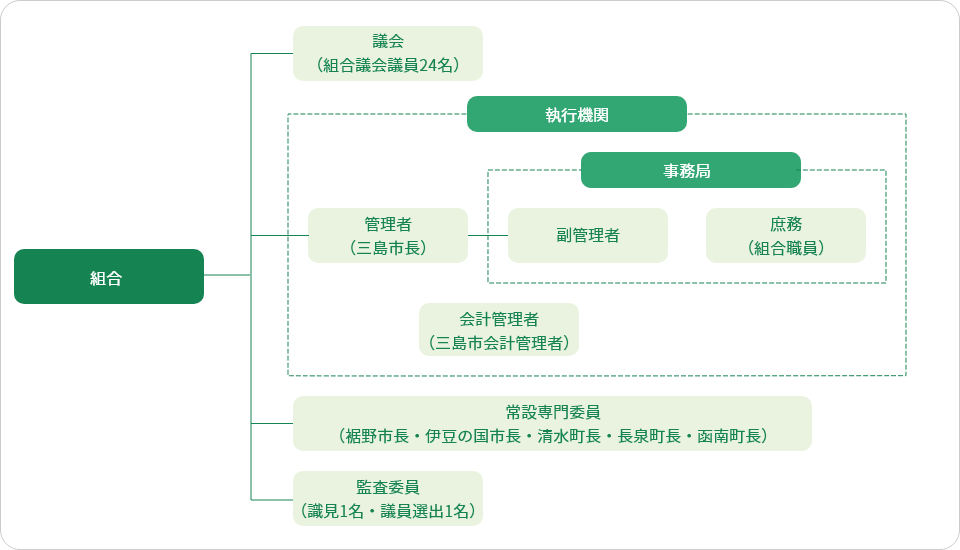

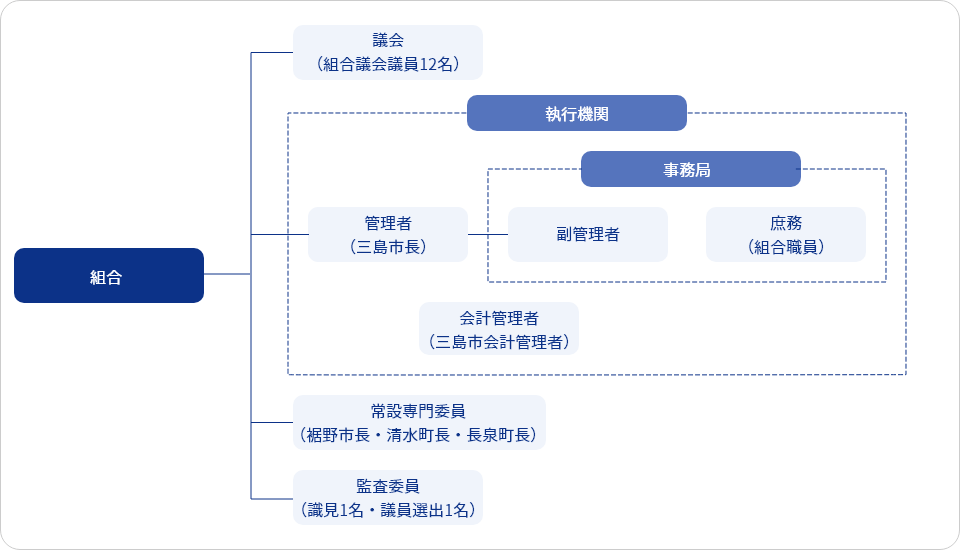

組織構成

三島市外五ヶ市町箱根山組合

三島市外三ヶ市町箱根山林組合

組合管理地

箱根山組合の沿革

1. 箱根山組合の発足

三島市地籍、函南町地籍にまたがる箱根西麓の山々は徳川の時代から近郊の住民が共有で秣の採集場として入会してきた経緯がある。しかし、明治維新後の地租改正事業の中で入会地が官地とみなされ、明治10年8月18日に静岡県韮山支庁から入会宿村に対し官地拝借の手続きをするよう通達があったため、近郊住民は各区の代表等の連名で箱根西麓の入会地は古来より近郊宿村が管理する民地である旨願い出をした。しかし、認められなかったため、明治12年11月10日に証拠書類及び理由書を整備の上、各区代表とさらに現地の地租改正担当者等の連名で再び出願した。その結果、明治13年2月4日付静岡県指令により箱根西麓の入会地が豆駿1宿50ヶ村共有の所有地であることが認められた。

この民有地確定に伴い、明治13年11月13日に入会宿村による会合が開かれ入会地の利用等にかかる取り決めを明文化した入会地保護法規約書が制定された。その後、いくつかの村と新田が追加加入し、1宿58ヶ村共有入会地となり、現在の三島市外五ヶ市町箱根山組合の前身となる。

2. 3組合の分離

1宿58ヶ村共有地から、共有地の使用目的別に箱根山北方山林組合(現在の三ヶ市町箱根山林組合)、箱根山禁伐林組合、箱根山殖産林組合が分離独立し、明治23年3月31日に各組合の管理地が各組合を構成する村の共有名義として移転登記された。

3. 箱根山御山組合の発足

箱根西麓が明治維新前から近郊宿村の共有の入会地であったことは前述のとおりであるが、宝永年間(1704~1711年)内の入会村内境界争議の調定書類があり、明治6年の地券発行の際に箱根山字尾山28ヶ村入会秣場公有地として韮山県庁に上申している等の記録があることから、1宿58ヶ村共有入会地の発足以前に分離したものと思われる。また、明治13年の入会地保護法規約書制定の際に「尾山」から「御山」に改められている。

4. 各組合の所在

上記とおり発足した各組合の事務局は下記のとおり設置されている

三島市外五ヶ市町箱根山組合・三島市外三ヶ市町箱根山林組合 ※当組合はこちらの2組合

- 事務所

- 三島市役所内

- 管理者

- 三島市長

箱根山御山組合・箱根山禁伐林組合・箱根山殖産林組合

- 事務所

- 函南町役場内

- 管理者

- 函南町長

5. 組合名称の変遷

両組合の名称は構成市町村の合併により下記のとおり変遷された

【三島市外五ヶ市町箱根山組合】

- 明治13年

- 豆駿1宿50ヶ村(所有権確定)

- 明治23年

- 豆駿1宿58ヶ村(玉沢村・新田の加入)

田方郡三島町外八ヶ村組合

三島市外六ヶ村箱根山組合

- 昭和31年

- 三島市外五ヶ町村箱根山組合

- 昭和39年

- 三島市外五ヶ町箱根山組合

- 昭和46年

- 三島市外五ヶ市町箱根山組合

- 平成17年

- 伊豆長岡町が韮山町、大仁町と合併し、伊豆の国市となる

- 現在構成市町

- 3市3町(三島市・裾野市・伊豆の国市・長泉町・函南町・清水町)

【三島市外三ヶ市町箱根山林組合】

- 明治23年

- 箱根山北方山林組合(1宿58ヶ村共有地から分離独立)

田方郡三島町外五ヶ村組合

三島市外三ヶ村箱根山林組合

- 昭和31年

- 三島市外三ヶ町村箱根山林組合

- 昭和39年

- 三島市外三ヶ町箱根山林組合

- 昭和46年

- 三島市外三ヶ市町箱根山林組合

- 現在構成市町

- 2市2町(三島市・裾野市・長泉町・清水町)

6. 現在の組合共有地の管理状況

上記組合の発足経緯のとおり、箱根山入会地は近郊住民の秣場として利用されてきたが、次第に利用形態に変化が生じ、組合の分離以降、従来の秣採りに支障が出ない範囲で、共有地の一部で開墾や植林のための土地貸付が行われはじめた。また、大正12年からは段階的に県行造林が始まり、徐々に植林の機運が高まる中、昭和27年4月に緑化推進のため、函南町地籍の字御番帰地内で昭和天皇皇后両陛下を迎えての第3回全国植樹祭が行われた。これを契機に各権利地区及び地域住民に土地を貸付し、入会地の一斉植林が行われ、現在のヒノキ林が広がる入会地の姿が形成された。

これにより、入会地のほぼ全域が貸付地となり、従来の秣場としての機能は失われ、実質的に入会としての機能も果たさなくなっている。また、時代の流れの中で、一部でゴルフ場等企業への開発用地の貸付なども行われた。

そして、平成13年8月31日に函南県行林、平成21年3月3日に三島県行林がそれぞれ返還され、組合直轄林となり、組合直営での山林整備を進めることとなったため、現在、ボランティア団体や林業事業者等と連携し、試験的に様々な整備を行っている。

箱根山組合共有地基本構想

(平成21年8月策定)

Ⅰ 基本方針

- 森林環境の保全を原則とし、地球的環境に寄与するべく、水源涵養や治山治水等、公益的機能の役割を果たす悠久的な森づくりを推進する。

- 自然環境の保護を原則とし、住民の健康に寄与するべく、歴史的・文化的な背景を踏まえ、住民の癒しとなり、また環境教育の場となりうる森づくりを推進する。

以上、Ⅰの基本方針に基づき、次のとおり整備方針を策定する。

Ⅱ 整備方針

- 直轄林については、計画的な間伐を推進し、標高750m以上の区域については、基本的に広葉樹林化に向け、段階的に整備する。標高750m以下の区域については地理的条件を踏まえ、ゾーニングを施し混交林化・長伐期化等、多様な森林へと誘導するべく整備する。

- 分収林については、主に水源涵養機能、治山治水機能を果たせる森林となるよう権利者に働きかけ、効果的な間伐を実施してもらい、少しでも森林の価値が上がるような整備をする。皆伐時に契約満了となるため、その後の利用も考慮した整備をする。

- 一般貸付林については、主に経済林として健全な管理をするよう権利者に働きかける。管理できないことが見受けられる場合は、返地を働きかけ、返地された際は組合として公益的機能を果たすべく整備するのはもちろんのこと、資源の循環利用林としての整備も模索する。

- その他として、乱開発しないことはいうまでもないが、基本方針、整備方針の実現を果たすためには、財政的基盤の構築も必要であることから、土地の有効活用の一環として公共的、公益性の高いものについては利用を認めていく。また整備、保全にあたっては住民参加の森づくりを推進していく。

以上、Ⅱの整備方針に基づき、次の整備事業の推進を求める。

Ⅲ 整備事業

- 直轄地ゾーニング策定事業

- 間伐・択伐推進事業

- 作業道等路網整備事業

- 通称接待茶屋の森整備事業

- 旧道沿線整備事業

- 混交林化事業

- 複層林化事業

- 長伐期化事業

- 広葉樹林化事業

以上、Ⅲの整備事業における事業スケジュールは次のとおりとする。

Ⅳ 事業スケジュール業

短期的(50年以内)

- 直轄地ゾーニング策定事業

- 間伐・択伐推進事業

- 作業道等路網整備事業

- 通称接待茶屋の森整備事業

- 旧道沿線整備事業

中長期的(50年以上)

- 混交林化事業

- 複層林化事業

- 長伐期化事業

- 広葉樹林化事業

以上、ⅠからⅣの実現に向け懸念される課題は次のとおりである。

Ⅴ 整備課題

- 各自治体及び地域住民の協力が必要。

- 各事業ついて綿密な計画策定が必要。

- 関連計画について整合性を持たせることが必要。

- 直轄林以外の区域についての効果的な働きかけが必要。

- 長期的事業については、何よりも継続性が必要。