管理事業

組合直轄林

組合直轄林

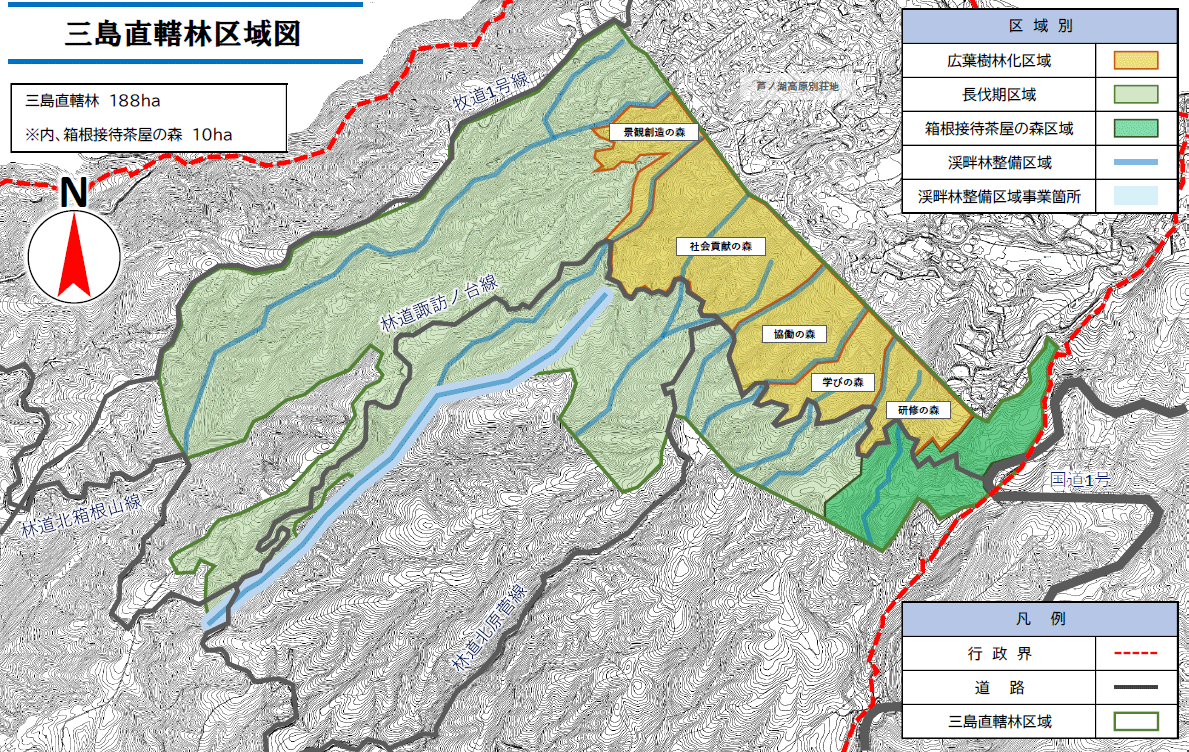

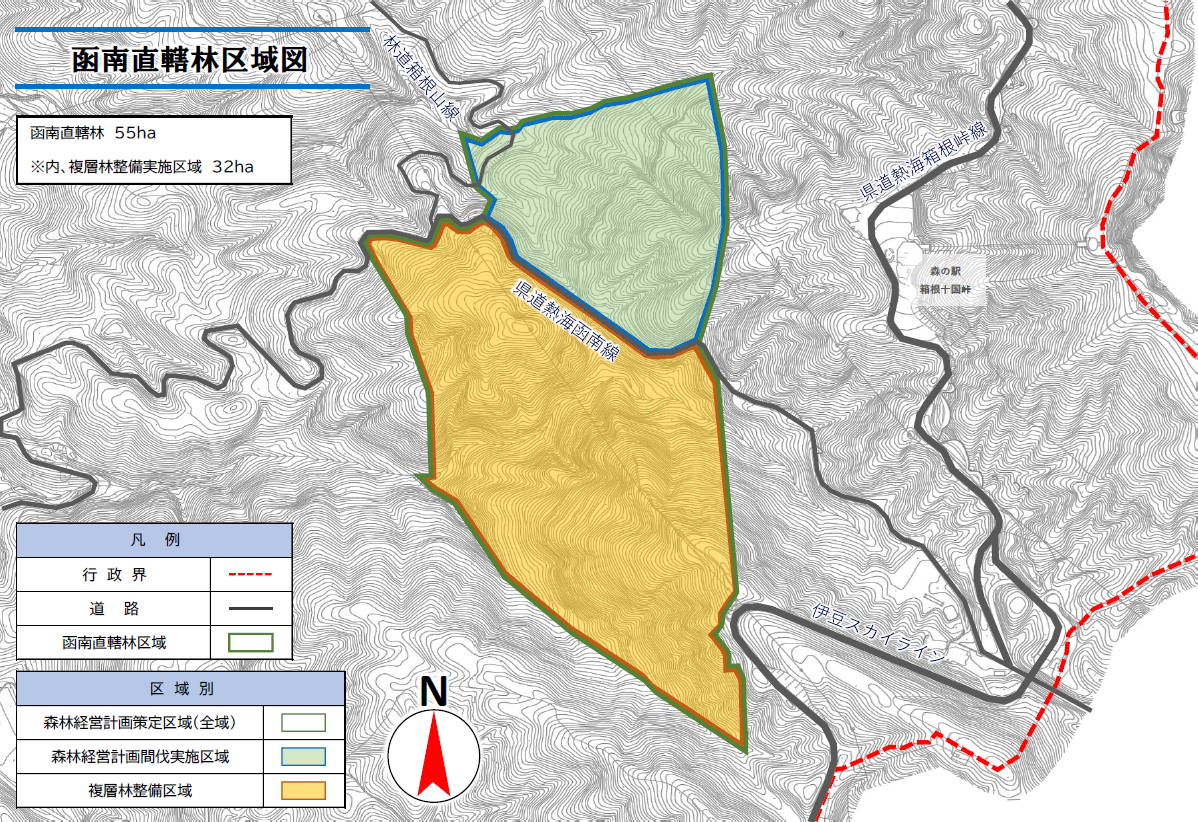

組合直轄林(元県営林)は、箱根峠の南西に位置する三島市地籍の182ha、十国峠西側に位置する函南町地籍の55haの組合管理地を昭和15年より静岡県に造林目的で貸付しておりましたが、立木の譲渡も含め、平成13年に函南側、平成21年に三島側が県より返還され組合直轄林となりました。この内、三島側の182haに鈴木氏からの返還地6ha(※下記箱根接待茶屋の森を参照)を合わせた188haの区域を「三島直轄林」、函南側の55haを「函南直轄林」と呼称し、それぞれ森林施業を行っております。

※各直轄林の所在については、組合概要ページ内の「組合管理地」をご参照ください。

三島直轄林

三島直轄林は、平成21年に県からの返還を受けた際、箱根山組合共有地基本構想と併せ、三島直轄林整備計画が策定され、基本となる整備指針が示されており、大別としては、概ね標高750m以上を広葉樹林化区域、それ以下を長伐期林区域、その他、沢筋沿いを渓畔林整備区域、国道1号に隣接する南東の区域を箱根接待茶屋の森区域と位置づけ、以下のとおり、区域ごとの森林施業を進めております。

広葉樹林化区域

水源涵養機能、防災機能の向上を目的とし、広葉樹の実生を促すため、伐採及び下刈りの実施の他、一部広葉樹の植栽も行い、広葉樹林化を進めております。また、当区域内においては、地域住民や企業による森林環境教育の場としての使用等、目的別に区域を細分しており、広葉樹林化を進めながら各区域の活用方法について検討しております。

長伐期林区域

平成26年度に森林経営計画が樹立され、主に森林作業道の開設と間伐が順次進められております。また、一部においては皆伐とその後に植栽を行う再造林事業も実施しており、その中で試験的に植栽前の伐根作業や下刈り作業を機械化する取り組みなども行っております。

渓畔林整備区域

災害に強い森をつくるため、多種多様の動植物が生息する針広混交林への転換を目指し、沢沿いの整備を行っております。現時点での事業区域は、一部組合管理地外を含む諏訪の台渓流の両岸概ね30m幅で整備を進めており、笹刈り及び間伐による広葉樹の実生の促進と植栽の他、遊歩道の整備などを実施しております。

箱根接待茶屋の森区域

地域住民との協働で、地域の植生を重視した自然公園的な森づくりを進めております。

※詳細については下記「箱根接待茶屋の森」を参照ください。

函南直轄林

函南直轄林は、平成13年度に県営林区域が返還され組合直轄地となりましたが、平成16年度より、総面積55haの内32haについて、県主導による複層林型保安林整備推進事業が開始されました。この事業により、間伐の実施と間伐後の樹間への広葉樹の植栽が行われ、針広混交林への転換が進められており、併せて、間伐材を活用した丸太筋工(丸太を使った傾斜地への土留め柵の設置)が行われ、法面の保水力向上と安定化が図られております。当事業は段階的に進められ、平成25年度をもって計画区域全域の間伐及び広葉樹植栽が完了しました。

その後、平成26年度に複層林区域を含む函南直轄林全域に森林経営計画が樹立され、複層林事業未整備箇所について、作業道の開設とともに間伐が進められ、平成28年度をもって全域の間伐が完了しました。

今後については、各区域の生育状況を見て、さらなる間伐もしくは皆伐及び再造林等、施業方法について検討していきます。

箱根接待茶屋の森

箱根接待茶屋の森とは

箱根接待茶屋の森は三島直轄林の南東に位置し、江戸時代に天下の険と言われた箱根山を往来する人や馬を無料で世話をする「接待茶屋」が当地に存在していたことから名付けられました。平成17年に当地を代々管理してきた鈴木氏から、高齢により管理が続けられないとの相談を受け、組合に返還されたことで直轄林となり、その後、平成21年に県営林が返還された際、鈴木氏からの返還地6haに元県営林の一部を加えた10haを「箱根接待茶屋の森」と位置付けられました。「多くの人達が利用できる森に」との鈴木氏の意向もあったことから、市民協働の森づくりが模索され、平成21年に三島市近隣の15団体による「箱根接待茶屋の森づくり協議会」が発足し、当地での森づくりが始まりました。

森づくり活動

箱根接待茶屋の森づくり協議会による整備に一定の目処がたち、平成26年度をもって同協議会が解散したことから、NPO法人三島フォレストクラブに引き継がれ現在に至り、水源涵養と防災機能並びに生物多様性を重視した豊かな森づくりを目指し整備が進められております。同団体の活動では、自然発生による広葉樹林化を促すため、笹刈りや林床整理、間伐等の作業の他、林床保護及び散策のための木道設置など、多岐に渡る作業が進められ、情景豊かな森へと日々変化を続けております。

教育の場としての活用

森づくり活動の他にも、三島フォレストクラブによる森林の機能や仕組みを学ぶ「森づくり講座」、木を伐る技術を学ぶ「間伐入門講座」の2つの講座を行う「箱根西麓森林塾」の開催や、ボランティア団体森のたねまきによる「森の楽校」の開催等、森林教育の場としても多く活用されております。その他にも、健康増進を目的とした森林浴ツアー等も計画されており、様々な活動の拠点となっております。

森の楽校(がっこう)

ボランティア団体「森のたねまき」が小学生以上を対象に森林の大切さや役割、機能などをわかりやすく楽しく伝えるため、箱根接待茶屋の森を主なフィールドとして森林環境教育イベント「森の楽校」を開催しております。当イベントは、森の観察会、森の手入れ、木こり体験の他、リース作りや間伐材を利用したクラフトワークなど、森の木々や自然とふれあう様々なメニューにより年4回実施しており、組合もこの活動に対し、支援を行っております。

森林経営計画

森林経営計画とは

森林経営計画とは、森林所有者または森林所有者から森林経営の委託を受けた者が5年を1期として作成する森林の経営に関する計画であり、対象森林の属する市町から計画の認定を受けることで、作業道の敷設や間伐等の森林施業に対し、県からの補助を受けることができます。そのため、当計画を樹立することで効率的に森林整備を進めることができます。

管理地内での整備

組合管理地内においても、この制度を活用し、組合や同事業に賛同する森林所有者(造林目的の借地者)からの森林経営委託を受けた複数の林業事業者が各計画区域を策定しており、森林作業道を開設した上で間伐材を搬出する「利用間伐」を主として森林整備を進めております。

また、計画区域内の組合直轄林の一部においては試験的に皆伐とその後に植栽を行う再造林事業なども実施しております。

施業の安全性

当計画による森林整備の実施にあたっては、山林の強度を保つ上で、基準に則った施業が行われているかを確認するため、県による完了検査が実施され、適切な森林状況が保たれております。

J-クレジット創出事業

J-クレジットとは

国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度をJ-クレジット制度と言い、省エネ・再エネ設備の導入や森林経営などの取り組みによって得られる温室効果ガス(CO₂)の排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。この制度により創出されたクレジットを「J-クレジット」と呼び、J-クレジットの創出者は、地球温暖化対策への積極的なPRを行うことができるだけでなく、創出したクレジットをカーボンオフセットが義務付けられる企業へ売却することができます。これにより、購入者は温室効果ガス(CO₂)の削減目標を達成し、さらなる産業の発展を続けることができ、また、創出者は売却益により、さらなるJ-クレジット創出事業を進めることで、再びクレジットを創出・販売することができます。このように国内における企業や地域の相互発展を循環させながらカーボンニュートラルの実現を目指す取り組みとなります。

組合の取組

当組合では令和6年度より組合管理地内の山林を活用した「森林由来のJ-クレジット」の創出を目指し、事業を開始いたしました。森林由来のJ-クレジットの創出には、森林経営計画が策定されている森林が対象となるため、既に森林経営計画が策定されている三島直轄林182haを最初のプロジェクト区域として登録しました。今後、継続的なJ-クレジット創出に向け、事業の推進を図ってまいります。